こんばんは。

ピクセルアニメクリエイターのおかか容疑者でございます。

イラスト作成の際、下地を作るうえで非常に便利な3Dソフト。

ワタシも以前「Daz Studio」についていろいろと語ってまいりました。(過去記事「イラスト下地作りにかなり便利、3Dソフト「DazStudio」のご紹介。 – ピクセル独房」など。)

しかし、アナタもご存じかもしれませんが、3Dソフトの最メジャーな存在といえるのが「Blender」。

過去にDaz StudioとBlenderを比較して、Daz側のメリットとして「フィギュアを探す必要がない上に、操作がしやすい」という点を挙げております。

これは実際そうだと思っております。Blenderだとそもそもフィギュアを作るか入手してくるところから始めなければなりませんからね。インストールした時点で最初から動かせるフィギュアがついている、というのは大きなメリットです。

ですが、このフィギュアの問題に関して言えば、「Rig(リグ)付きフィギュア」というものを探すことでかなり解決ができます。

基本的にBlenderのフィギュアは動かせるように作られておらず、動かせるようにするにはボーンというのを入れてそれをフィギュアと合わせて……などという複雑な工程が必要なのですね。

そこでキレるわけですが、この「リグ付きフィギュア」はそのあたりの工程が全て完了しており、すぐにユーザーが動かせる親切設計のものとなっております。

というわけで、今回はこのBlenderのリグ付きフィギュアについて語ってまいりましょう。

Blenderを全然使ったことがなくてもわかるように、手順なども含めてなるべくカンタンにお話ししていきますね。

(Blenderの入手などは済ませている前提でお願いいたします。)

入手サイトについて

先に、今回のフィギュアが入手できるサイトについて紹介をしておきましょう。

今回のものは全て「Gumroad(ガムロード)」というサイトで入手できます。

入手したい場合はコチラのサイトで無料の会員登録だけ済ませておいてくださいね。

登録方法はあまり覚えておりませんが、一般的なサイトと同様にメールアドレスの設定などしていけばすぐに終わるはずです。

カンタン!アンシン!ウレシイ!

実際にシーンに入れる方法

あと、入手したフィギュアをどのようにシーンに追加するかも簡単に触れておきますね。

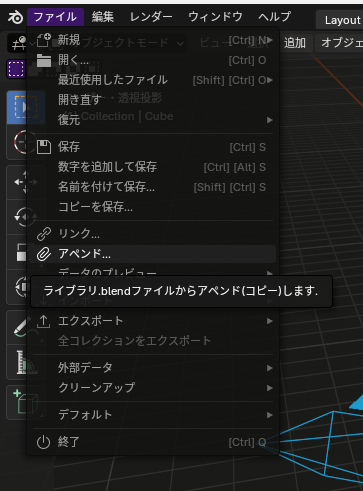

使用したいファイルを開き、「ファイル」→「アペンド」を選んでください。

(上の「リンク」でも読み込めますが、フィギュアを動かすと元のデータも連動して動いてしまうので、完全に独立させて使う場合はアペンドにしましょう。)

読み込むデータを選ぶウインドウが開きます。

ここで読み込みたいものを選びます。基本的には「Collection(コレクション)」にまとめられていることが多いので、ここから選んでみるのがよいかと。

一番最初にご紹介する「Rigged Female Body base for RPG」の場合はコレクションの「Character1」というものを選びます。

これでシーンにフィギュアを入れることができました!

カンタンですね。

では早速、ワタシが試してみたリグ付きフィギュアについて、無料のものを3つ。有料のものを2つ。使用感なども交えつつご紹介しましょう。

ちなみに全てのフィギュアがIKで動かすタイプのものとなっております。一部はFKに切り替えられるものもございます。

ポーズ取りにはIKで動かせるとだいぶラクですね。

◎IKとFKについて

やや専門的な話なので読み飛ばしてもらっても構いません。自分のためにも覚え書き。

IKというのは「Inverse Kinematics(インバース キネマティクス)」の略。

まず手や足の先端の位置を決めて、その位置をもとに関節などの適切であろう位置を計算して動かす、という方式。

これに対して「Forward Kinematics(フォワード キネマティクス)」の略であるFKという方式もあります。

コチラは基本的に手や足の根本の部分(肩や太ももなど)を回していって少しずつ目当てのポーズを作っていく、みたいな方式。

IKの方がかなりラクで、基本的にはIKを搭載したソフトを使ったほうがいいよね。というのはあるんですが、別のソフトでFKを使う機会があったのでコチラも慣れておくと何かで役立つかもね。というお話でございました。

無料フィギュア紹介

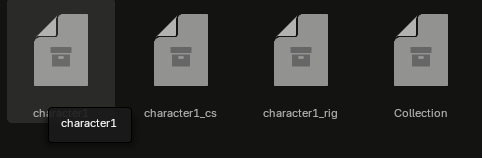

Rigged Female Body base for RPG

「Sunny」様制作のフィギュア。

先に申しておきますと、ワタシは現在コチラのフィギュアを多少カスタムして使ってみております。オススメのものは早めに紹介しておいた方がよいと思いますので、トップバッターといたしました。

綺麗な水着女性のフィギュアとなっております。

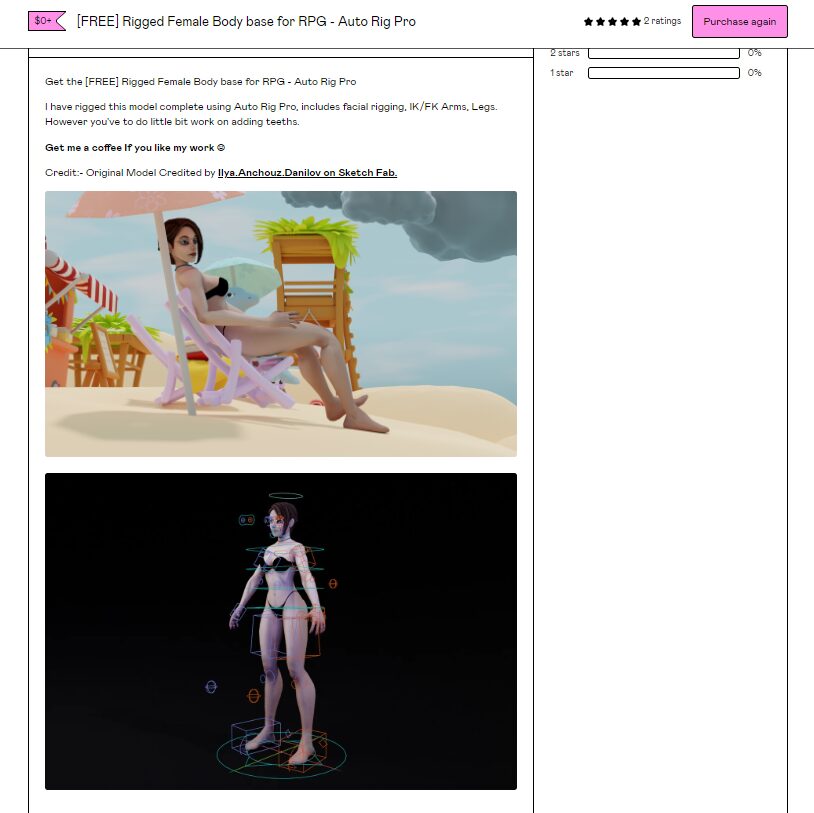

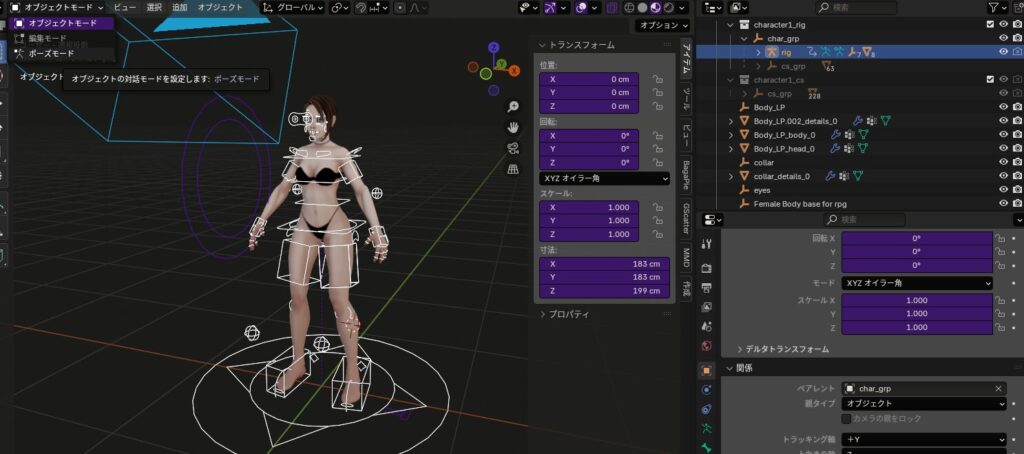

フィギュアを実際に動かすには、フィギュアの周りにある模様みたいなもの(これがrig(リグ)です)をまずクリックしてから、左上のモードを「ポーズモード」に切り替えましょう。

(Ctrl + Tabキーでも「オブジェクトモード」と「ポーズモード」を切り替えられます。)

手の部分にある四角形をクリックしてからGキーで動かすと、その位置に手が移動します。

足も同様に、足の部分の四角形を選択して動かしてやればOKです。

この四角形が手や足の位置より離れてしまっても手足が伸びることもないので、寸法を維持したままにできます。ありがてえ…!

当たり前の話に思えるかもしれませんが、今回のお話を聞いていただくうちに意味がわかるかと思います。

腰、首、頭などはRキーで回転をさせてあげましょう。

位置によっては腕などがねじれてしまうのが少々難点ですが、腕や太ももの部分の四角形を選択してからRキーで回転してやるとある程度直せます。

あくまでイラストの下地ならばそこまで問題にはならないかなと。

もう一つの課題は「各パーツのサイズ調整が機能としてはできない」ところ。

編集モードを使って一部分だけスケールの拡大・縮小をしたりしてどうにかごまかすことはできますので、そのあたりをわかった上であればかなり良いフィギュアだと感じています。

何よりセクシー!

Blocks

「Hozq」様制作のフィギュア。

「3次元格闘ボールズ」を彷彿とさせるような(あっちは球体ですが)、四角形で構成されているボディが印象的。

コチラも先の「Rigged Female Body base for RPG」と同様、リグ(コチラでは「Armature(アーマチュア)」という名称)をポーズモードにして動かせます。

特徴的なのは本来の手足の長さ以上に長くなる位置に移動しようとするとギューンと腕や太ももが伸びていくことですね。

「Limb and body stretching.(手足と体のストレッチ)」というのは商品ページにも特徴として書かれているので、意図的に作られているようです。

(これを伸びないようにできるのかいろいろ触ってみたのですが、ワタシの知識ではどういう構造になっているのか理解できなくて頓挫しております。)

とはいえこれがデフォルト設定ですので、逆に言えば極端に手足の長いキャラクターなど、変形が必要となるキャラクターを作るのには使いやすいかもしれません。

また、パーツが伸びることでカートゥーンめいたインパクトのある動きを表現する際にも使えるかもしれませんね。

頭部に関してはポーズモードで頭部のリグを選んでSキーを押すだけでカンタンに頭身を拡大縮小することができます。

良くも悪くもシンプルでデータも軽い(1.7MB、今回紹介する中でも最軽量)ので、とりあえず動くフィギュアが欲しいというときにはよいでしょう。

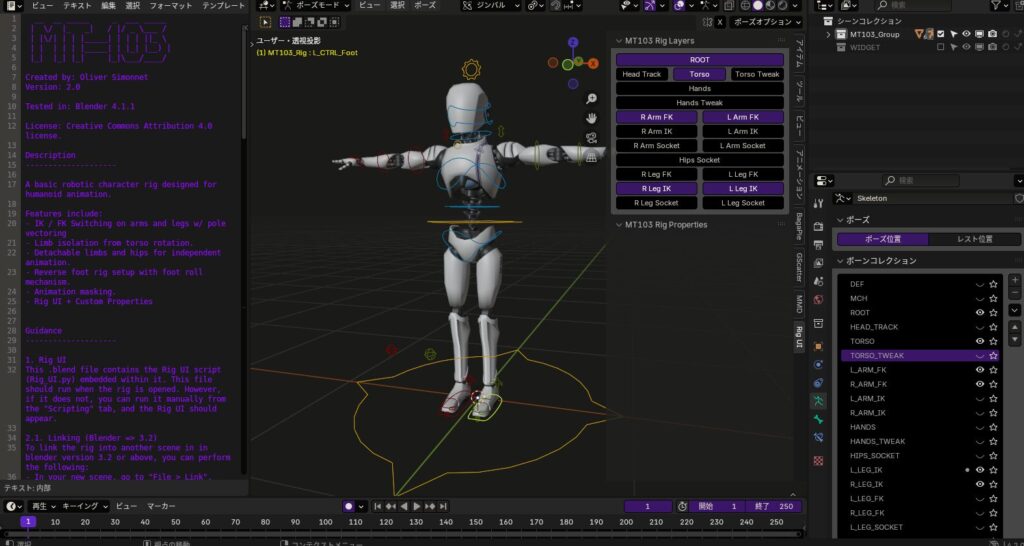

MT-103 Character Rig

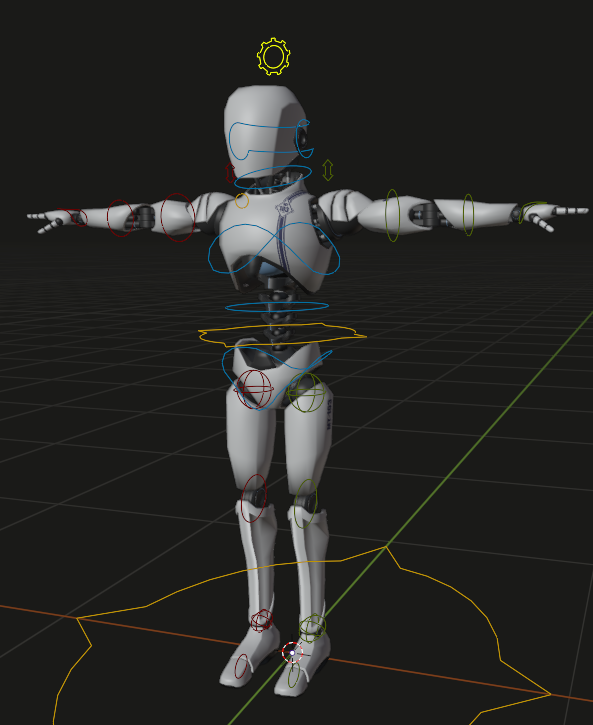

「Oliver Simonnet」様制作のフィギュア。

メカメカしくてカッコイイ!

「Blocks」は非常にシンプルでしたが、コチラは対称的に調整が広範にわたって可能なハイスペックなフィギュアとなっております。

ですが、その分扱いが少々手間な部分もございまして。

このフィギュアを動かすための「Rig UI」というアドオンを用意する必要がございます。

先のフィギュアと同じようにアペンドで別のシーンにコレクションを呼び出すだけだとうまく動いてくれないので、このフィギュアに関してはこれが入っている元々のBlendファイル(MT-103_Rig_v2.0.blend)を使って、ここにシーンを作っていく方が早いかなと思いました。

(「MT-103_Rig_v2.0.blend」ファイルの左側に英語でいろいろと注意書きがございまして、この中に「Rig UI」の導入方法なども記載してあります。

日本語訳したものを一応共有しておきますね。)

「Rig UI」の導入方法

ただし、おそらくリグ UI はまだないでしょう。このリンクを修正するには、Ui スクリプトを使用します。

同じシーンで、「ファイル > リンク」に移動します。

「MT-103_Rig_vX.X.X.blend」ファイルが存在しない場合は、再度移動して選択します。

.blend ファイル内で「Text」に移動し、「Rig_UI.py」を選択します。

次に、「Scripting」レイアウトに移動し、ファイルのドロップダウンから「Rig_UI.py」を開きます。

「再生」ボタンをクリックしてスクリプトを実行します。

これで、素晴らしいリグ UI が完成しました。

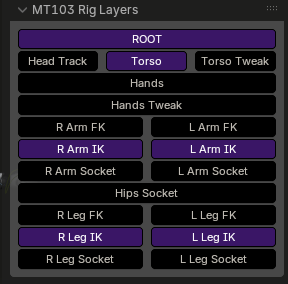

あと、コチラのフィギュアはIKとFKを切り替えることが可能です。

初期状態ですと手はFK、足はIKでの操作となっておりますので、FKからIKに変える際の手順だけお話ししておきましょうか。

逆の手順を行えばFKでの操作にすることができます。

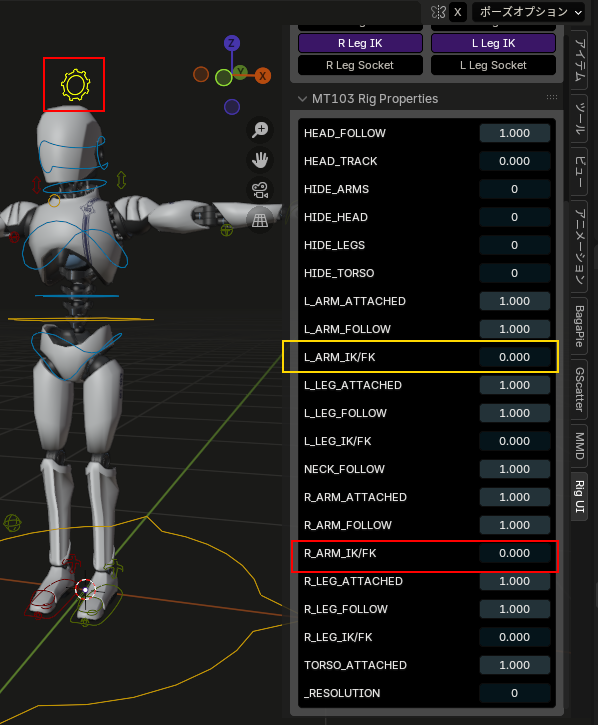

最初に「Rig UI」の項目がフィギュアの右側に表示されております。

ここの「R Arm IK」と「L Arm IK」をオンにして、「R Arm FK」と「L Arm FK」をオフにしましょう。

(「IK」をオンにしても「FK」がオンのままになっております。)

次に頭の上にある歯車をクリックすると、「Rig UI」の詳細な設定変更ができます。

コチラで「L ARM_IK/FK」「R ARM_IK/FK」をどちらも0にしましょう。

これで手も足と同様にIKで操作することができるようになりました。

FKの場合は各関節にポイントが出てきますので、「Rig UI」で「IK/FK」を1にした上でコチラを選択してRキーで回転させてやるとFKとして動かすことが可能です。

作成者様の公開しているチュートリアルなどもございますので、ご興味あればご覧ください。

多機能なので扱いが少々複雑なのと、腹がスカスカなのが気にはなりますが、総じて性能の高いフィギュアだと思います。

これが無料なのはすごいね。

有料フィギュア紹介

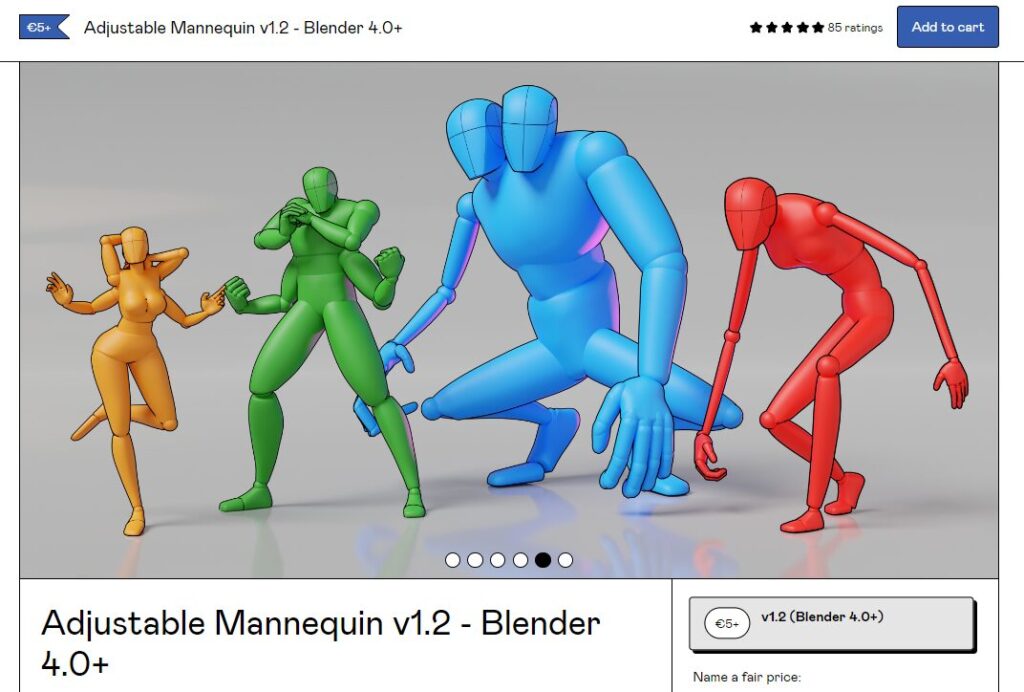

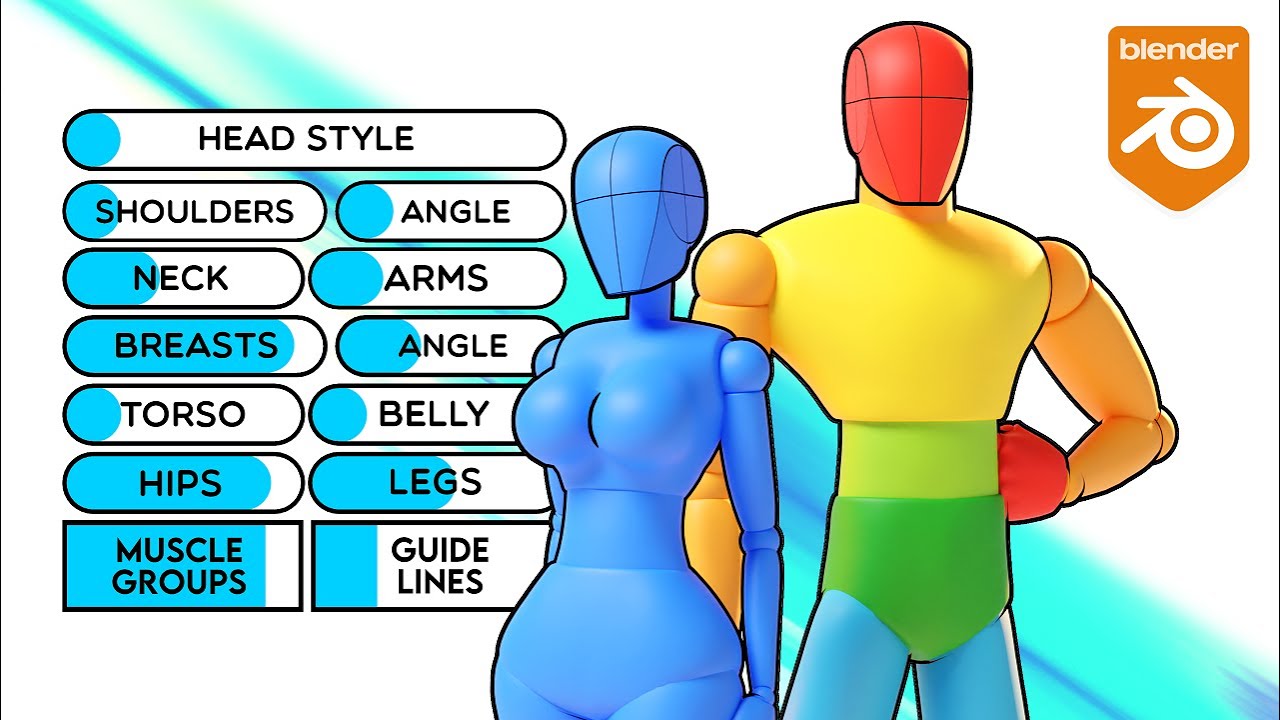

Adjustable Mannequin

「Vertex Arcade」様制作のフィギュア。

カスタマイズが非常にしやすいフィギュアとなっております。ちなみに以前ワタシは師匠のイラストを真似て60キャラ練習するチャレンジをやっていたのですが、その際に使用していたのがコチラのフィギュアでした。

価格は5ユーロ。日本円ですと約800円(2024年8月現在)です。

詳しい説明は作者様ご自身のプロモーション動画がYouTubeに上がっておりますので、コチラをご覧いただくのが一番早いでしょう。

とはいえそれだけなのもアレなので、簡単に調整のgif動画は載せておきますね。

リグを選んでポーズモードでフィギュアを動かすのは他のフィギュアと同様。

この状態で上にあるスライダーのボタンをクリックしてGキーで左右にスライドすることで、フィギュアの形状をある程度変化させることができます。

どのパラメーターがどの部分に対応しているかは上の動画をご覧くださいませ。

これ以外にも各ボーン(いっぱい付いている三角形のやつです)を選択してSキーで拡大縮小してやることで、より尖ったボディも作ることができます。

フィギュアを複数用意して不要な部分を消すという方法を使うと、シンプルな人間以外にも多頭・多腕などといった異形も作成可能。このあたりは先の動画でも詳しく触れております。

人型クリーチャーを描きたい、というニーズにもバッチリ対応。いいぞ。

手を動かしたい場合は手の甲にある丸いポイントを操作します。

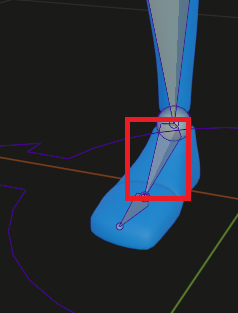

手の方はわかりやすいですが、足を動かしたい場合は上画像の四角のボーンを選んで動かしてみてください。

少々わかりづらいので一応書いておきます。

ということでかなり優秀なフィギュアだと思っております。

ひとつ気になってしまうのが、簡易的な人体のボディのため間接部分などが球体となっているので、これをそのままなぞるような使い方には不向きだという点。

以前練習で使っていた際も、結構自前で描く際に調整などをしておりました。

そのあたりがカバーできるのであれば有料フィギュアとしてかなり使いやすいものだと思います!

Full-Body Rig

「Daniel Farthing」様制作のフィギュア。

価格は9.99ドル。日本円だと約1500円ほど(2024年8月現在)です。

コチラは先の「Blocks」と似たフィギュアだと考えていただけるとよいかなと。

Blocksと同様、パーツの長さ以上に伸ばそうと思うとニューンと伸びていくタイプです。

このフィギュアで特筆すべきは2点。

まず1点は「カスタマイズ性の高さ」ですね。

先のAdjustable Mannequinも同じような特性を持っておりますが、コチラも(スライダーこそありませんが)だいたいどのパーツもSキーでの拡大縮小に対応しております。

加えてボディ全体が一応ひと繋ぎというか、多少いびつながらも間接部分が変に分かれてはいません。

このあたりはイラストの下地としては向いているかなぁと感じます。

もう1点は「IKとFKの切り替えが可能」な点。

ぶっちゃけだいぶわかりづらいので、ここで解説しておきましょう。

今回は左手をFK操作に切り替えてみます。

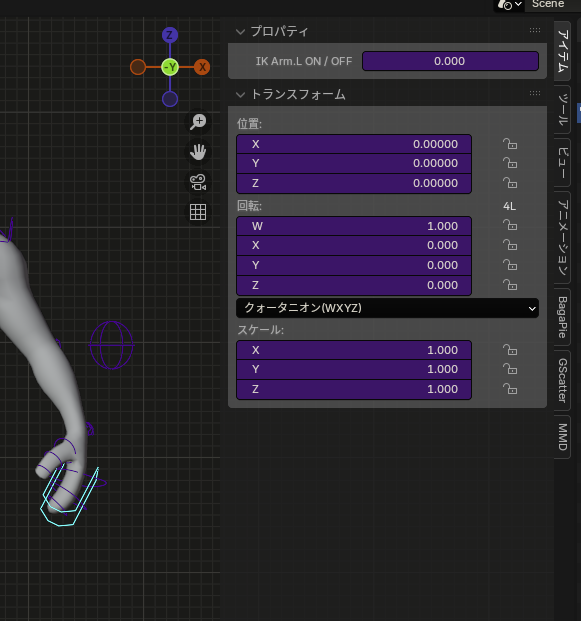

まずは左手の操作ポイントをクリックし、「アイテム」の「IK Arm.L ON/OFF」という項目を0にしましょう。

で、どこを動かすねん、という話なのですが。

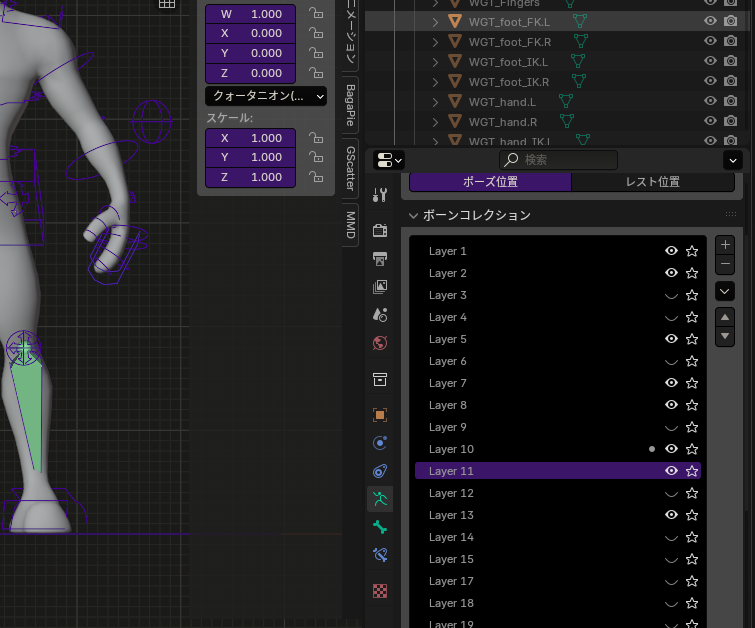

「オブジェクトデータプロパティ(人が走っているようなポーズのやつです)」の「ボーンコレクション」という箇所をご覧ください。

「Layer 〇」という列がいっぱい並んでおります。

FKの操作ポイントは最初は隠されておりまして。閉じている目のアイコンを一つずつ開いていくと、どこかに該当するFK操作ポイントがあるはずです。

左手の場合は「Layer 11」でした。

このポイントをクリックしてRキーを押すことで、FKとして操作することができるようになります。

完全に主観ながら、ワタシがリグ付きフィギュアを見ている感じですと操作はIKのみというフィギュアの方が多いです。

微調整はFKでやりたい、というニーズもそれなりにあるのではないかと思いますので、切り替え対応しているのはよいですね。

まとめ

本日はBlenderを使うにあたりとても便利なリグ付きフィギュアについてご紹介いたしました。

イラストの下地にBlenderを使っておられる方も結構多いと思うのですが、みんなどうやってフィギュア操作してるんだ……?というのは長らくワタシの謎でした。

しかしこういったアイテムが出回っているのだと知るだけでも敷居がかなり低く感じますね。

実際に使ってみてかなり役立っておりますので、まだBlenderを使ったことがないのであれば一度いろいろと調べてみると面白いと思いますよ。

「使用人口が多い」というのは何だかんだでやはり強いのですよね。

さて…そろそろお時間です。

またのご面会、心よりお待ちしております。

この記事がお気に召したなら、

◎ギャラリーからワタシの作品を見ていただいたり、

☆Misskeyアカウント(@daidaimyou)

☆Caraアカウント

☆X(旧Twitter)アカウント(低浮上)(@daidaimyou)

をフォローいただけますと脱獄の励みになります。よろしくお願いいたします。

ドット絵(一枚絵・アニメーション)制作のお仕事も承っております。

お仕事依頼ページよりご連絡くださいませ。(現在受付停止中)

コメント